サイト管理人のブログです。

掲載されている画像、動画は基本的には登山道から撮っています。

調査研究の一環として特別な許可を得て、登山道外に立ち入っているデータについてはその旨記載します。

サイト管理人のブログです。

掲載されている画像、動画は基本的には登山道から撮っています。

調査研究の一環として特別な許可を得て、登山道外に立ち入っているデータについてはその旨記載します。

ライチョウに限った話ではないですが、野生生物研究は大変です。

野生生物の研究がしたいんです! というけったいな人がどれだけいるか知りませんが、大変だってことを列挙しておきたいと思います。

①見つからない

何がって、ライチョウが。見つけるコツ? そんなものは無いです。広大なフィールドをしらみつぶしに探すのです。

機材背負って、調査地ついて、1時間、2時間、3時間…うろうろうろうろと登山道沿いを探し回り(入林許可があるので登山道外も出るんですが、石の上や砂地を選ぶなど慎重です)、昼も過ぎ、今日は止め! ってところで、見つかったり。

足が痛くなること必至です。

②寒い、暑い、臭い

梅雨の高山の寒さと言ったらガタガタ震えるほどで。お金のない学生がそんなにいい防寒具持ってませんから、フリース重ね着に雨具着て、必死に耐える。硬い登山靴の中で、凍えるつま先。指先の感覚はなくなり鉛筆が持てなくなる。

かと思えば。梅雨が明ければ、夏の太陽が照り付け、肌を焼きます。高山は日陰が無いですしね。

そして、長期間高山に滞在しているので、髪はべたべた、足の臭いは言うには及ばず。ボディーペーパーで拭っても、衣類に汗と臭いがしみこみます。(犬小屋の臭い、と私は言ってます)そして、ボディペーパーのエタノールと日焼けで肌がかっさかさのがっさがさ。

③餓える

ごはんは山小屋でいただいてるんですが、下界と長期間隔絶されていると、下界の事物に飢えてきます。

現在は、山の中でもスマホの電波が入りますが、当時はほとんど入りませんで。

電波探すの大変でした。

④不安と失敗との戦い

データ取っていて、これで卒論書けるのかなぁとか。機材が壊れたり、データ取るのに失敗していたりというアクシデントが次々と襲い。しかし、時間は過ぎていくのです。

統計的に有意な結果を出すにはたくさんのデータ数が要るのですが、そのデータが集まらない。しかし、焦ったところでライチョウが見つかるとも限らず…

⑤金欠

学生にはカネと足がない。

足がないってのは幽霊ではなく、調査地に行く手段ということです。電車、バス乗り継ぐにしても機材が重いですし、お金もかかります。装備? ジャージですよジャージ。いまだに私はジャージとフリースなので(一部は当時の物をまだ着てます)、小屋番さんに「10年前と全く変わらんな」とあきれられてます。だって、山ブランドの衣類は平気で一万円とかしますからね。

というわけで。

ライチョウの研究をする=修行です。

あの辛い修行の日々のおかげで今でもサラリーマンできてます。あれに比べりゃ大抵のことは何とでもなります。はい。

ここ数日ブログを書いていませんが、別のものを書いてます。

固定ページネタです。

理事長(恩師)が「会としての方針とか、主張とか書かなあかんやろ」というので、私が作業してます。

とりあえず、まず、いつも通り自分の思うままに難しい話を書いて、それを中学生ぐらいなら読めるかな~というところまでリライトしようかなという感じですが。

どうのこうのお詳しく書いているとどんどんどんどん冗長になっていって、私は何を書きたかったんでしたっけ、という。

それから、もう一つには。

多少角が立つようなことを書かなければいけないのかなぁという。

(角が立つようなこと=最近のニホンライチョウを取り巻く一連の動きに対する当会の意見)

他所のNPOさんのページなんかを拝見していると、主義主張をはっきりさせておられる団体さんもあります。NPOだからこそ行政や研究機関とは異なる意見もしっかりとやらなきゃいけないのかもしれません。

そして、当会の方針は科学的事実に基づいて議論する、ということですから、科学的に誤った保護活動に警鐘を鳴らすのも役割だと思ってはいます。

ただ、なぜか、野生生物の話になると皆さん本当に極端に、そして感情的に突っ走る(例:シカは絶滅させていい、捕鯨は野蛮だ、ライチョウを食うサルはけしからん、等)傾向にあって、ちょっと怖いのです。

お願いです。もっと科学的に、もっと身近にエコライフしましょうよ。

そこから始めましょうよ。

「ライチョウ保護を考えることが私たち自身の持続可能な発展につながっていく」というのが当会の考え方です。

ライチョウって、平和な鳥ですしね。

というわけで、目下思案中です。

皆さん、たんぱく質は好きですか?

私は好きです。というか、ヒトは本能的に、たんぱく質、脂質、炭水化物を求めるようにできてます。

ライチョウさんがどうかというと、もう、ごっつり、たんぱく質大好きです。

基本は植物性たんぱく質かと思いますが、手に入るなら昆虫を食べることがわかっています。

こちらの動画は、雪の上で虫を食ってるとこです。

黒いぽつぽつが虫です。

奴らは、低温になると活動が鈍って動けなくなるんだそうで、雪の上に待ってきてしまったが運の尽き。雪の上で身動き取れずにいるところをライチョウがぱくり。

ライチョウの羽毛はたんぱく質ですし、鳥類はあまり脂肪を蓄えないので、貯蔵エネルギーとしてたんぱく質を必要としているのかもしれません。

ほら、ニワトリもミミズ食べるでしょ。

じゃあ、どれだけ必要なのという。そこが今後の課題ってやつです。

上野先生は現在進行形で入山されてますが、黒五は現在ただのしがないサラリーマンです。

過去資料をアップしなきゃということで、修論を資料室に突っ込んでます。10年も前のものですが、あの苦労の日々を昨日のことのように思い出します。

あれに比べりゃ、会社のなんのかんのなんて、どってことないわーとは言いませんけど。

基本的に私は写真を撮る側です。

後輩たちのスナップ写真なんかが多いんですが、たまに後輩が撮った自分の写真が出てくると、風景がぐにゃりと歪む気がします。

若かったんだなぁ。。。

2年目としての立山7月調査に10日から20日まで入りました。晴れていたのは1日のみ。あとは霧雨、雨、豪雨。悪天候の2日間はテントにて停滞。寒い初調査となりました。雪渓は初日にはたっぷり着いていましたが、日々急速に融け、最終日には新室堂乗越に上がる登山道の雪はほぼ無くなっていました。

5月の繁殖期下見の際には孵化時期が想定できませんでしたが、観察したい孵化後早めの雛に出会えました。7~9日齢くらいの雛。ライチョウ家族は、雪渓斜面の上の方(稜線に近いエリア)を使っている傾向にありました。昨年は7月末に調査に入ったため、観察した雛の多くが孵化後3週間程度と比較的大きな状態でした。今年は成長過程での利用環境(ハビタット)の理解のために、もう少し早い時期での雛の追跡がしたかったのです。

4年生の本格的な調査はこれがスタート。調査道具と食糧を背負ってのテント生活。ラッキーにも調査前半で親子が追跡できましたが、その後の降雨の寒い中での初めての急斜面での調査と毎日の粗食は辛かったことと思います。怪我なく終れてよかったです。お疲れさまでした。テン場・各小屋・各関係者の皆様、ご配慮を賜りましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。(上野)

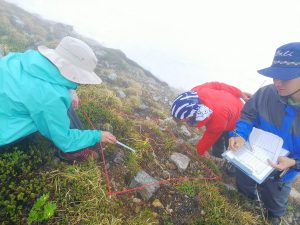

植生調査風景

立ち上る水蒸気

ハイマツ群落の下にたくさんのミツバオウレンが開花

剣御前への稜線と雪渓